冬になると「エアコンの暖房が急に止まった!」「冷たい風しか出ない…」と感じた経験はありませんか?

実はこれ、「故障」ではなく “霜取り運転” という正常な動作の一つです。

特に群馬県や埼玉県のように冬場の朝晩の冷え込みが厳しい地域では、霜取り運転の仕組みを理解しておくことが快適な暖房生活のカギになります。

この記事では、エアコンの霜取り運転の仕組みや、上手な付き合い方、そして快適に使うためのポイントを専門的な視点から解説します。

■ なぜエアコンは「霜取り運転」を行うのか?

エアコンの暖房運転は、室外機が外気から熱を取り込むことで部屋を温める仕組みになっています。

しかし、冬場の外気温が低く湿度が高いと、室外機の熱交換器に霜が付着してしまいます。

この霜がたまると、外気から熱を吸収できなくなり、暖房効率が著しく低下します。

そのため、エアコンは一定時間ごとに「霜取り運転」を行い、熱交換器を一時的に温めて霜を溶かすのです。

■ 霜取り運転中に起こる3つの現象

霜取り運転が始まると、以下のような症状が見られることがあります。

- 暖房が止まる・風が出なくなる

→ これは霜取り中に室内への送風を止めているためです。

冷風を出さないように制御しているため、暖房が一時停止したように感じます。 - 室外機から湯気が出る

→ 霜を溶かすために熱を加えているため、水蒸気が発生します。

異常ではありません。 - ポタポタと水が垂れる

→ 溶けた霜が水として排出される自然な現象です。

これらはいずれも「正常運転」。無理に電源を切ったり、設定を変える必要はありません。

■ 霜取り運転が頻発する原因と対策

霜取り運転が頻繁に起こる場合、以下のような原因が考えられます。

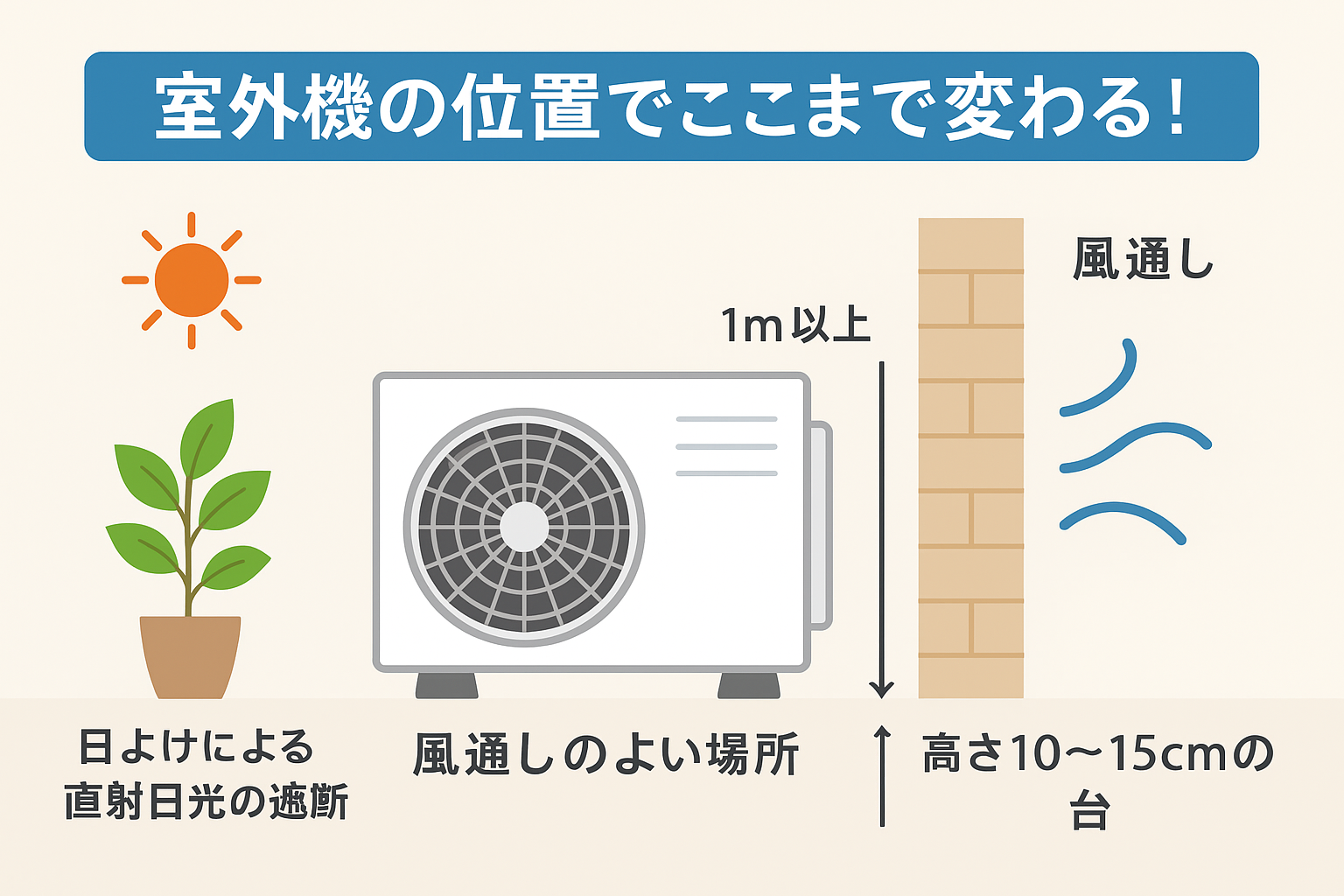

① 室外機の設置環境が悪い

風通しが悪かったり、直射日光が当たらない場所では霜がつきやすくなります。

→ 対策: 室外機の周囲に物を置かない、風通しを確保する、霜除けカバーを使用する。

② 室外機のドレンホースが凍結している

排水ができないと、内部で再び霜が発生してしまいます。

→ 対策: ドレンヒーターの設置や断熱材の使用を検討。

③ 古い機種や冷媒ガス不足

10年以上使用している場合、霜取り制御が古く、効率が落ちていることも。

→ 対策: 専門業者による点検やガス量チェックを依頼。

■ 快適に過ごすための“霜取り運転”との付き合い方

- 設定温度は安定させる

頻繁に温度を変えると制御が乱れ、霜取りのタイミングも不安定になります。

一定温度で運転を続けるのが理想的です。 - 「サーキュレーター」を活用

霜取り中は送風が止まるため、部屋の温度が下がりやすくなります。

サーキュレーターで空気を循環させることで、体感温度を維持できます。 - 最新機種への買い替えも検討

近年のエアコンは、AI制御で霜取りのタイミングや時間を自動最適化する機能を搭載しています。

特に省エネ性能と暖房能力を両立したモデルは、冬のランニングコストを抑えられます。

■ 群馬県・埼玉県での設置ポイント

群馬県や埼玉県は、冬の放射冷却による朝晩の冷え込みが強く、霜の発生リスクが高い地域です。

室外機の設置場所は「北側を避け、風通しの良い南側」が理想的。

さらに、屋根下や庇(ひさし)のある場所なら霜付きの頻度を減らせます。

地域特性を理解したうえで、施工経験豊富な空調業者に設置を依頼することが最も確実な対策といえるでしょう。

■ まとめ:霜取り運転を理解すれば、冬も快適に

「暖房が止まる=故障」と思われがちな霜取り運転ですが、これはエアコンが自らを守るための大切な動作です。

霜取りの仕組みを理解し、正しく付き合うことで、冬の寒さを快適に乗り越えられます。

群馬県・埼玉県でのエアコン設置・点検・入れ替えのご相談は、

URBAN空工(アーバン空工) にお任せください。

専門知識を持ったスタッフが、最適な空調環境をご提案いたします。

👉 URBAN空工公式サイトはこちら

コメント